人为污染是导致生物多样性丧失的主要驱动因素,可能通过损害个体健康而引发种群衰退,甚至导致局部灭绝。因此,准确评估环境污染物的暴露水平与生态风险,对有效保护已承受人为压力(如栖息地破碎化)的濒危物种至关重要。栖息地破碎化不仅压缩了动物的生存空间,还改变了景观结构,迫使动物为满足能量需求而适应变化,常常导致部分种群更多地利用人类活动频繁的森林边缘地带,从而显著增加暴露于环境污染物的风险。

动物主要通过摄食、皮肤接触和吸入途径暴露于环境污染物,其中经口摄入是主要途径。由于直接行为观测的困难,许多生态毒理学评估依赖于环境指标(如地积累指数Igeo)。然而,在生态毒理学评估中,如何结合动物的时空行为数据,仍存在巨大知识空白。膳食风险评估模型(如每日允许摄入量ADI及风险商HQ)已广泛应用于野生动物研究,但其中的关键参数“每日摄入量”常通过异速生长方程(基于体重估算)获得,而非基于实地行为观测。将详细的觅食行为纳入风险评估,可极大提高评估准确性,从而强化对濒危物种的保护。

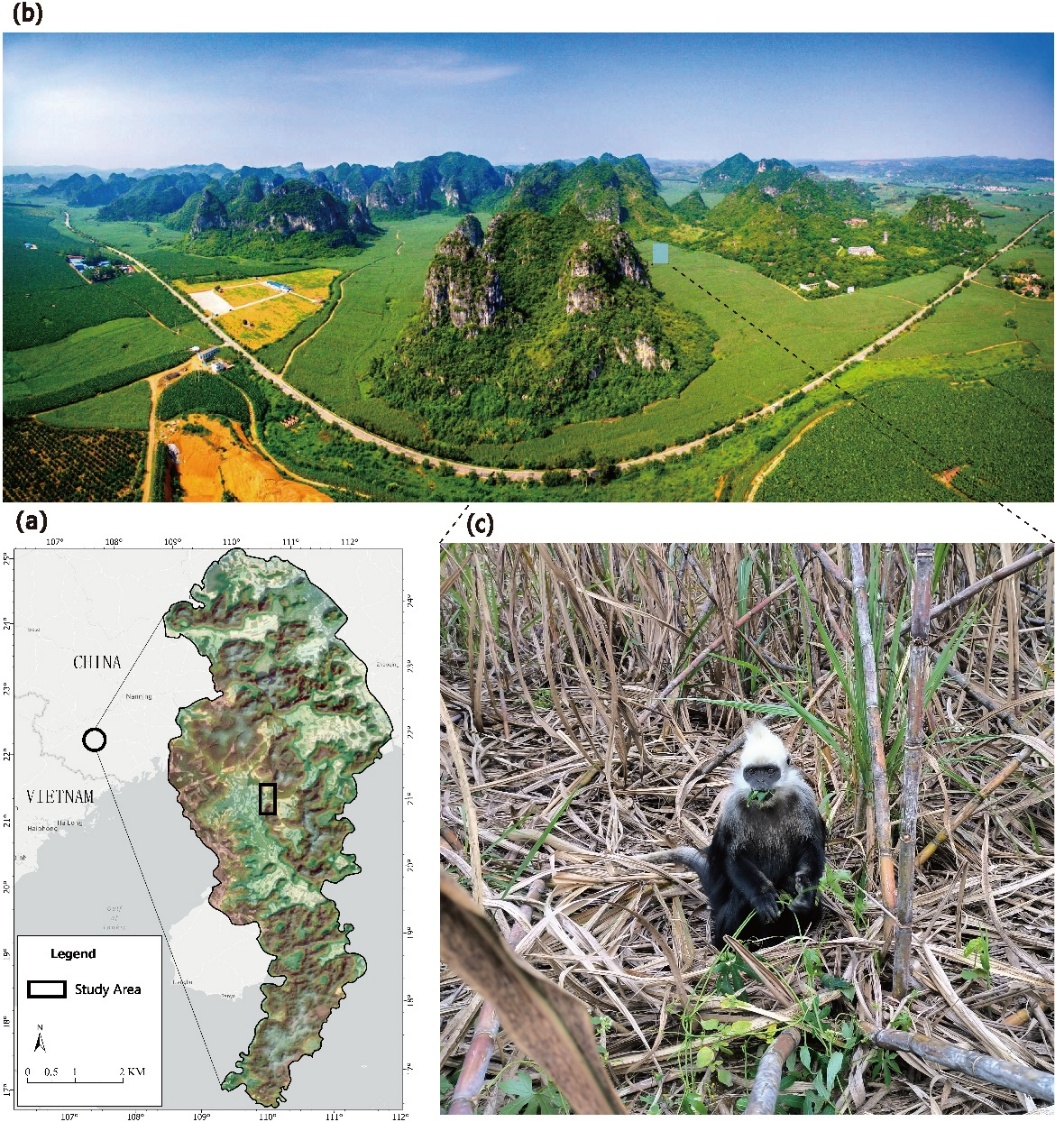

白头叶猴(Trachypithecus leucocephalus)是全球25种最濒危灵长类之一,仅分布于中国西南部的喀斯特地区。森林砍伐使其种群被隔离于一个个孤立的“生境岛屿”,四周被甘蔗、桉树等经济作物环绕。为应对季节性食物短缺,这种以树叶为主食的灵长类会灵活调整觅食策略:旱季会增加对粗纤维食物(如成熟叶)的摄入,并扩大食源范围。值得注意的是,中国西南喀斯特地区位于全球汞矿化带,天然与人为汞源并存,构成了独特的污染风险环境。前期监测发现,白头叶猴主要在植被丰富但靠近农田和城镇的破碎化山麓、山坡地带觅食,在过渡区的活动时间增加了近三分之一,这虽反映了反盗猎、植被恢复等保护措施的成效,但也可能显著增加其暴露于农业和城镇污染物的风险。

广西师范大学周岐海团队为量化破碎化喀斯特森林中的白头叶猴的汞暴露水平,对习惯化的白头叶猴猴群进行长期个体追踪,将行为观测与食源植物、粪便汞数据结合分析。

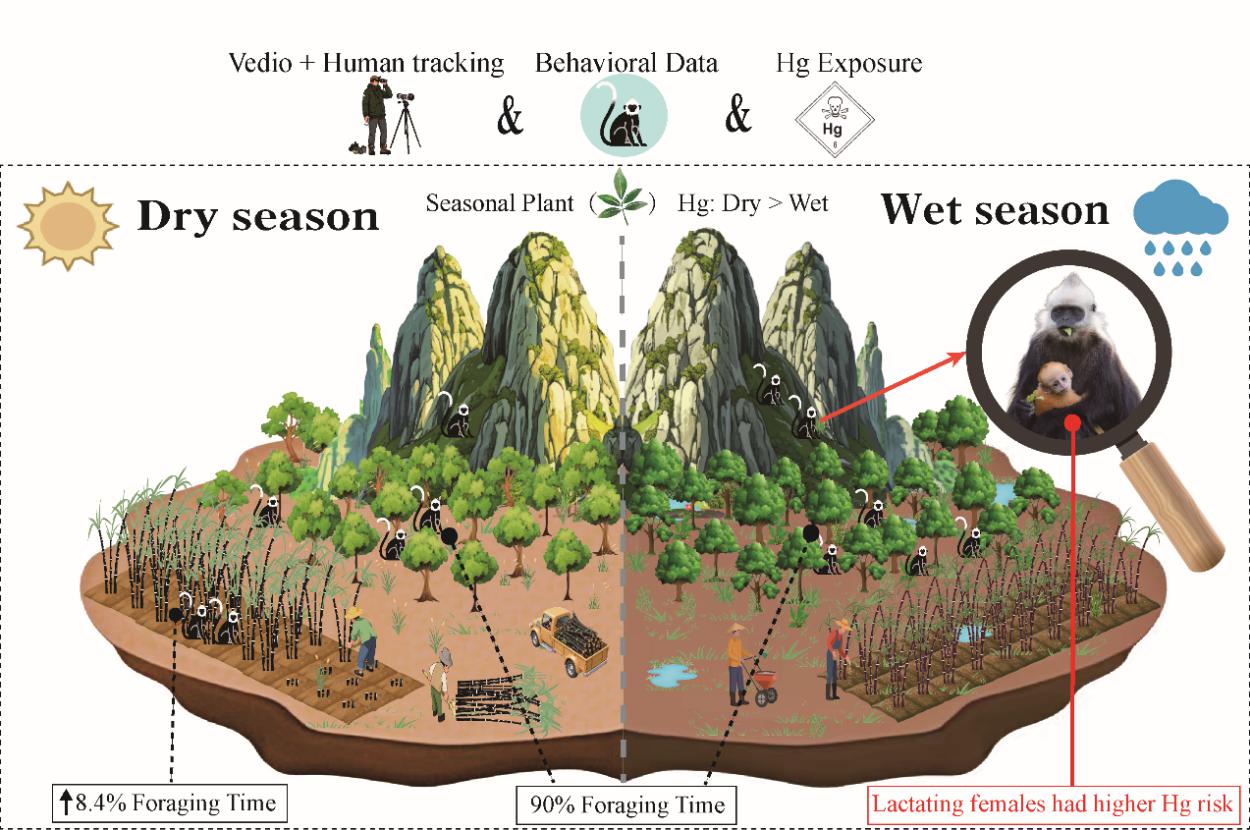

图1图形摘要

图2 研究区概况

研究结果表明,空间利用分析显示,7只白头叶猴平均90.3%的采食时间位于人类活动影响区,其中森林–农田交错带占86.9%,农田5.4%,而山顶原生林仅占7.7%。旱季对农田的利用率较雨季再提高8.4%。行为记录显示,猴群62种植物性食谱中藤本与乔木占主导,日均干物质摄入量251g,雨季显著高于旱季。

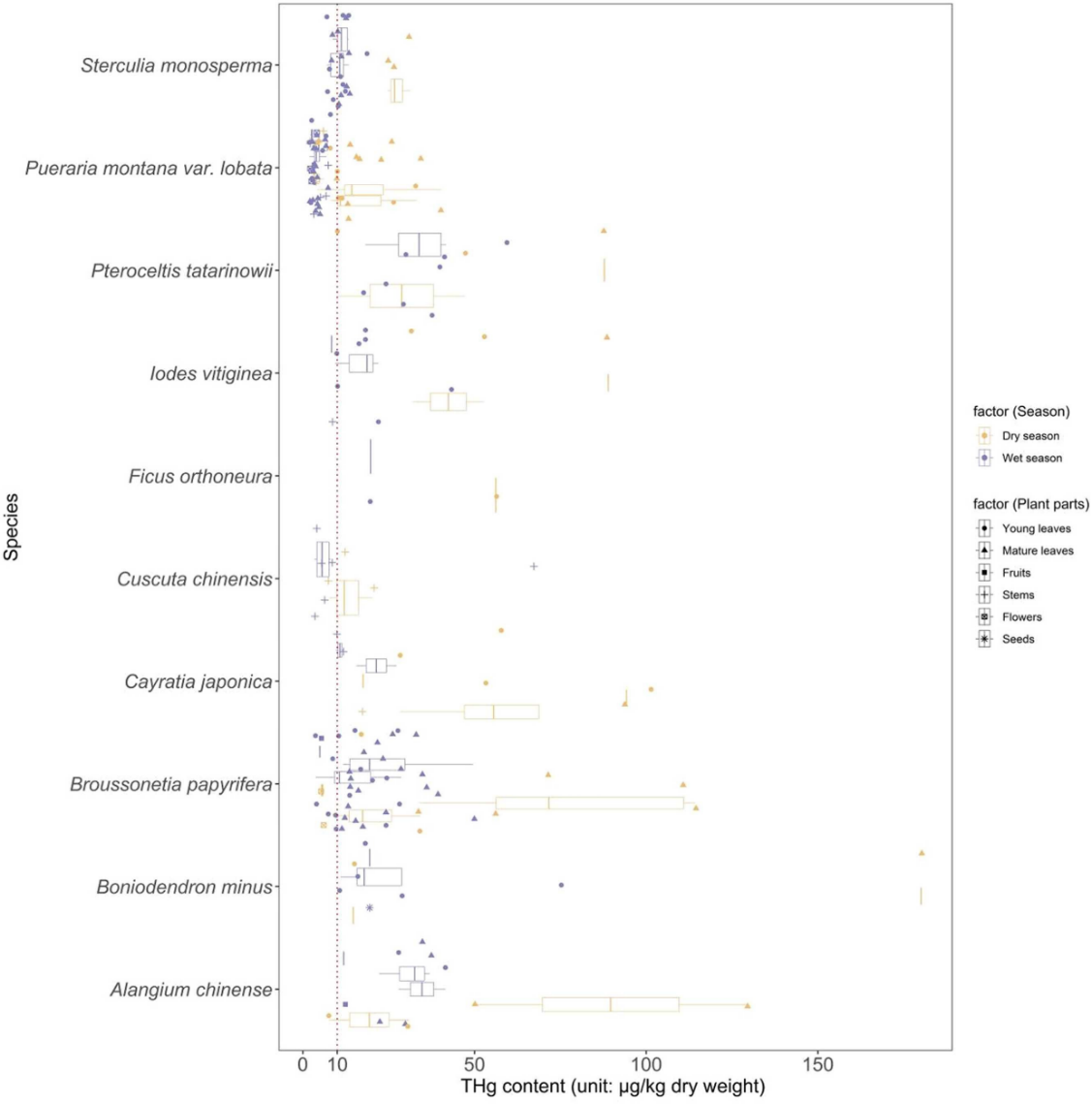

研究最令人担忧的是季节性风险骤增。旱季植物总汞(干重)达50.8±50.1μg/kg,为雨季(17.5±20.0μg/kg)的近3倍;66%的样品超出中国蔬菜及其制品的限量标准(10μg/kg)。部位梯度明显:嫩叶→成熟叶→果实→茎,嫩叶超标率高达89%,而嫩叶正是猴群的最爱。对应粪便总汞旱季较雨季翻倍,与植物汞呈强线性关系(R²=0.47)。

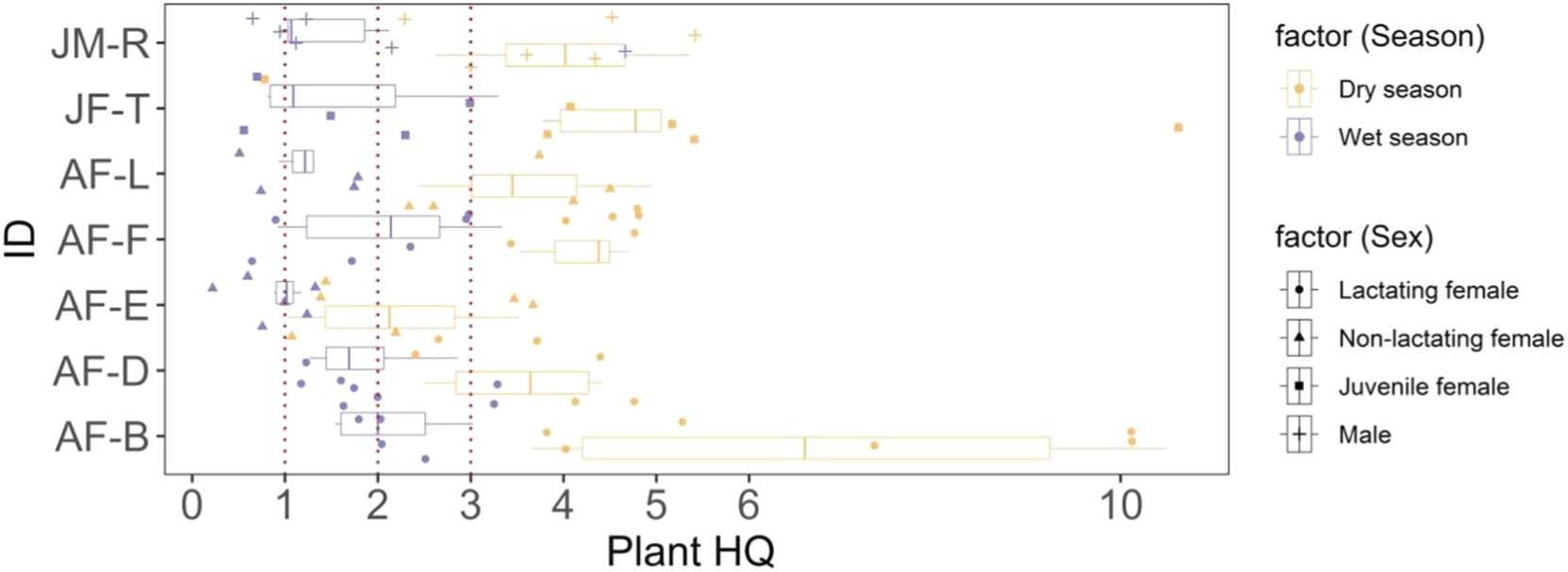

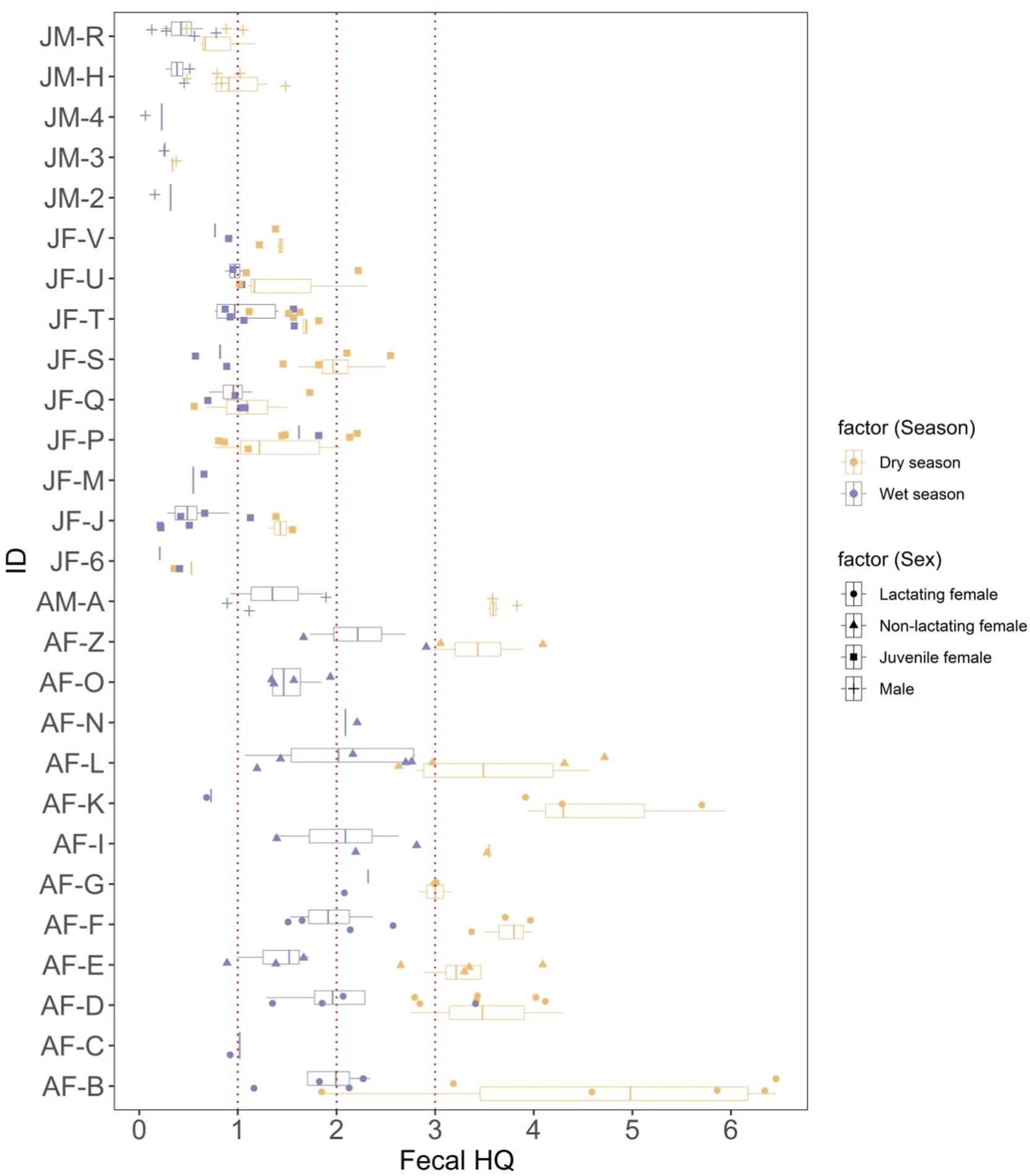

基于分钟级摄食速率估算,猴群日均汞摄入量6.0μg,旱季升至8.5μg;7只个体危害商数HQ均>1,均值3.0,哺乳雌猴与部分幼体HQ>3,进入高风险区间。经粪途径的HQ亦呈现同步的季节性升高。

图3 白头叶猴前10种食源植物中的总汞含量(红色虚线代表中国蔬菜及其制品的限量标准(10 μg/kg))

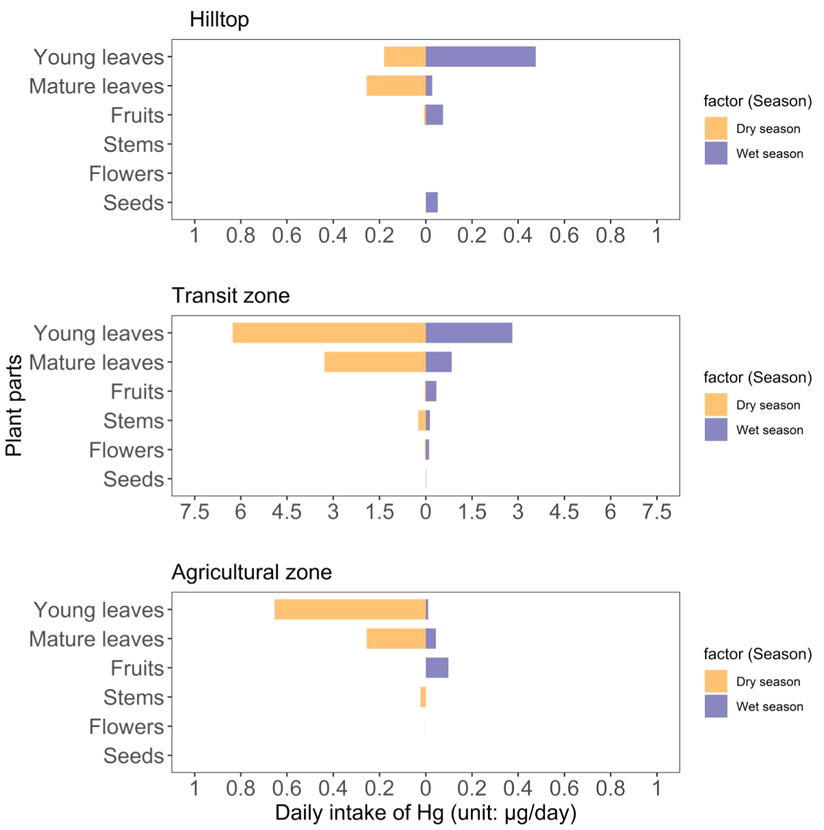

图4基于植物部位的白头叶猴每日汞摄入量(μg/d)

研究还识别出了种群内的敏感群体——哺乳期母猴。它们的汞暴露危险商数高达4.9,显著高于非哺乳期个体(2.0)。这很可能是由于繁殖期更高的能量需求,迫使它们摄食量增加了1.5–2倍,从而无意中增加了汞的积累。生理状态与季节性资源压力的交互作用可能进一步放大了特定群体的脆弱性。

图5 白头叶猴经口途径汞暴露危害商数(HQ)

图6 白头叶猴经粪便途径汞暴露危害商数(HQ)

本研究将长期观察到的个体行为生态学数据嵌入濒危灵长类生态毒理学评估,实现了行为—污染暴露的精细耦合。为理解污染物如何通过行为选择影响野生动物提供了新视角。研究者强调,对叶猴偏食的嫩叶进行生物监测可作为评估其汞暴露的有效代理指标。呼吁在制定喀斯特地区生物多样性保护策略时,必须充分考虑污染物,特别是汞的季节性动态及其与动物关键生命阶段(如繁殖期)的交互作用。未来的研究需进一步厘清污染来源,并探索将应激激素、肠道微生物等非损伤性指标与污染物暴露关联起来,以更全面地评估和管理濒危物种面临的环境威胁。

相关研究成果以题目为“Seasonal mercury in an endangered primate from fragmented karst forest: Does behavioral observation advance ecotoxicological risk assessment?”发表在《Journal of Hazardous Materials》(中科院一区TOP期刊, JCR1区, 五年影响因子12.4)上。广西师范大学硕士生黄然为论文第一作者,广西师范大学生命科学学院周岐海教授、马艳菊副教授为共同通讯作者。本研究得到了国家自然科学基金(32301458、32170492),广西中青年教师基本能力提升计划(2023KY0066)、以及广西科技基地和人才专项项目(AD23026102)的资助,该研究还得到广西师范大学珍稀濒危动植物生态与环境保护教育部重点实验室、广西崇左白头叶猴野外科学观测站的支持。

文章链接:https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2025.140162